|

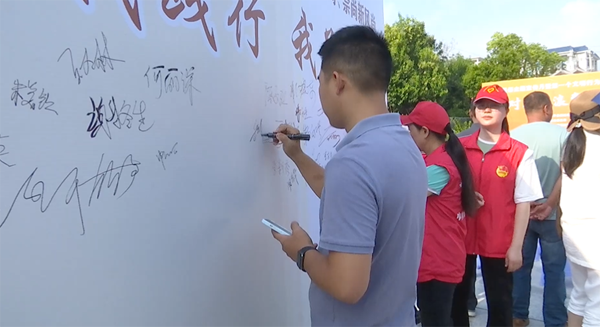

9月27日,武平縣巖前鎮(zhèn)大布村舉辦“倡導移風易俗 共筑文明新風”主題系列活動,通過提問、問答的形式,進一步引導群眾養(yǎng)成良好的文明行為習慣,做文明風尚的傳播者。

村民王順平感慨地說,“以前我們村紅白喜事興攀比、講排場,村民人情往來負擔重,壓力也很大。現(xiàn)在我們村大操大辦的少了,村里也干凈漂亮了,娛樂方式也多了,大家幸福感也提高了。”

大布村以社會主義核心價值觀為引領,通過成立鄉(xiāng)賢理事會、紅白理事會、村民議事會、道德評議會等,挖掘利用六大姓氏宗祠文化,建設完善新時代文明實踐站、文化廣場、老年活動門球場、孝廉文化公園、功德墻、鄉(xiāng)賢小屋等文化活動陣地,引導群眾講文明、樹新風,形成良好的社會風氣。

大布村黨支部書記陳興添介紹,“村兩委通過挖掘大布村宗祠文化,把移風易俗融入宗祠文化中,將大布村六大姓氏祠堂修繕,打造成展示村規(guī)民約、傳播文明鄉(xiāng)風家風的基地。群眾也可以向村里申請大禮堂作為舉辦宴席的場所,村兩委借助群眾辦宴席之際宣傳和監(jiān)督,杜絕大操大辦、鋪張浪費等奢侈之風,提倡宴會簡辦等移風易俗的文明鄉(xiāng)風。

今年以來,武平縣在多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村設立“文明小鋪”“鄉(xiāng)賢理事會”,實施“文明積分”,鼓勵村民全方位全過程參與鄉(xiāng)村治理。村民通過參加積分事項,讓好人好事、新風良俗有了榮譽分值,給無形的村規(guī)民約賦予了看得見、摸得著的價值,激發(fā)了村民參與鄉(xiāng)風文明建設的熱情。

武平縣還堅持強化宣傳引導,促進文明習慣融合,充分利用微信公眾號、公益廣告、倡議書,持續(xù)加大對移風易俗的宣傳力度,在全縣1個中心17個所225個站均設立移風易俗志愿服務隊,組織開展倡導移風易俗的文明實踐活動600多場次,共發(fā)出6萬余份倡議書,新制作移風易俗公益廣告270多個,組織文藝輕騎兵深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村,開展移風易俗宣傳活動,用快板、小品、情景劇等方式傳唱新時代新風尚。

以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)促城。武平縣以深化移風易俗為抓手,不斷將“城”的文明向“鄉(xiāng)”的文明延伸拓展,推動城鄉(xiāng)文明的聯(lián)動與對接,推動形成共創(chuàng)美好生活的新風尚,“水秀林美村莊凈、人和業(yè)興思想新”美好畫卷正在梁野大地徐徐展開。

編輯:陳榮香 審核:林向榮 終審:劉凌平 |

1、凡本網(wǎng)注明“來源:武平新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片和視頻,版權均屬武平新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)被本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“來源:武平新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。

2、本網(wǎng)未注明“來源:武平新聞網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“來源:武平新聞網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責任。如對文章內(nèi)容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。

- 閩ICP備 2021003204號-1

- 閩公網(wǎng)安備 35082402000139號

- 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證編號:35120210036

- 主管:中共武平縣委宣傳部 主辦:武平縣融媒體中心 地址:福建省武平縣平川街道政府路98號

- 郵政編碼:364300 職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息、掃黃打非及涉未成年人、涉企網(wǎng)絡侵權專用舉報電話:0597-3339039

- 武平新聞網(wǎng)投稿、網(wǎng)民意見收集及舉報郵箱:[email protected];舉報電話0597--3232222 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327 全國非法網(wǎng)絡公關工商部門舉報:010-88650507(白)010-68022771(夜)

- 武平新聞網(wǎng) 版權所有 未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像